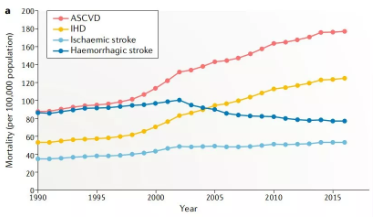

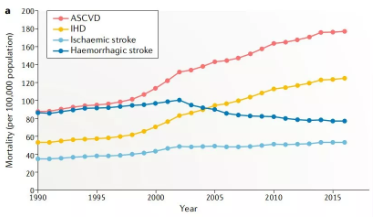

脑卒中、冠心病等心血管疾病(Cardiovascular disease,CVD)是造成我国居民死亡和疾病负担的首要病因,占中国死亡人口的40%,CVD发病率呈现逐年快速攀升的趋势,目前我国CVD患者超过 2.9 亿例。动脉硬化性心血管疾病(Atherosclerotic cardiovascular disease,ASCVD)是一种单一类型的心血管疾病,包括缺血性卒中(Ischaemic stroke)和缺血性心脏病(Ischaemic heart disease,IHD)。从1990年至2016年,ASCVD的死亡人口增加近100万,据统计2016年约有240万人死于ASCVD,占CVD总死亡人口的61%,占所有死亡的25%。

当然,对于医疗器械生产企业而言,令人痛惜的患者基数也是技术转化受益的温床,让心血管病防治产业快速发展成型,论起冠脉介入的产业化发展,大体经历了4个阶段,今天我们就来聊聊这4个阶段:

1. 人类对长期植入物的兴趣起源

经皮冠状动脉成形术(PTCA),是治疗冠心病的主要方法之一。据数据统计,美国2011年PTCA手术占外科手术数量的3.6%,仅次于剖腹产、包皮环切术和全膝置换术。但是,它的开创者德国心脏病学家Andreas Roland Grüntzig却为之付出很多。

1976年,当Grüntzig第一次在美国心脏病学年会上汇报这一手术设想时,全球著名导管插入专家Spencer King博士认为这完全不可行。因为有着数年的知识理论储备和实践,Grüntzig并没有气馁于这样的否定。克罗地亚心脏外科医生Marco Turina博士曾描述:“我从未遇见过任何一个人像Grüntzig一样执着,他始终坚定自己的想法和理论。”

1977 年,Grüntzig迎来了一次机会,一位38岁的男性患者因反复发作不稳定型心绞痛就诊于瑞士苏黎世大学医院,由于对各种医学治疗效果不佳,故保存了当时的冠脉造影。发现左前降支(LAD)单支病变。在此之前,Grüntzig已经完成了外周动脉血管成形术,并花费了整整一年时间来寻找适合在冠脉内使用小型球囊治疗冠心病的患者。

功夫不负有心人,1977年9月16日,Andreas Roland Grüntzig 成功地对该患者 LAD 的狭窄进行了球囊扩张,这也是世界上的首例 PCI。同年Grüntzig再次参加美国心脏病学会年会,并在汇报中展示了4例PTCA成功案例。汇报结束时,全场掌声雷动。

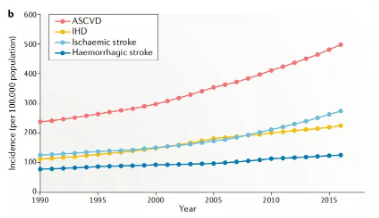

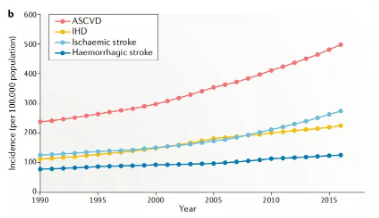

球囊

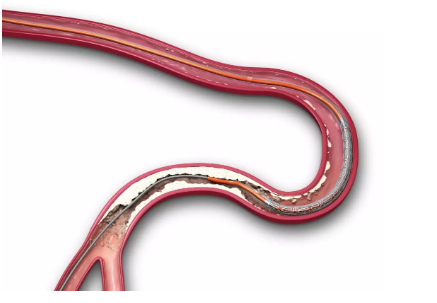

自此之后,基于“瞬时性使用”球囊导管的PTCA开始普及,但因为球囊导管撑开堵塞血管后会撤走,术后会有高达40%-50%的再狭窄几率,从而催生了医疗界对长期植入物的探索。

PS:据了解国内率先开展PTCA应用是在1983年,苏州医学院附属第一医院熊重廉、蒋文平教授团队。

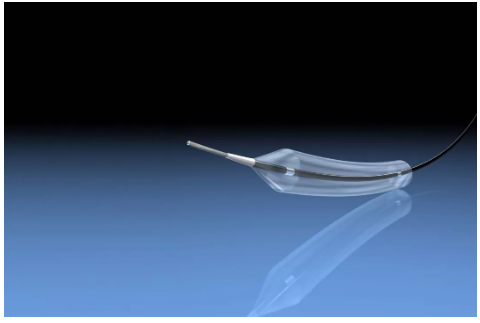

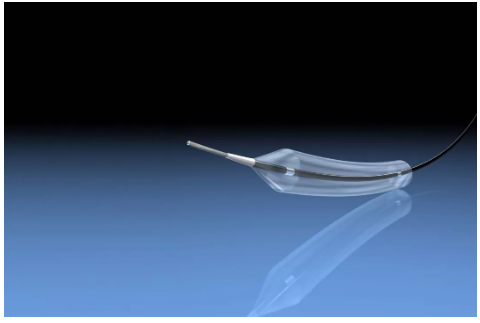

2. 裸金属支架的诞生

经过近10年的探索,1986年,皮埃尔(Puel)医师和西格瓦特(Sigwart)医师在法国图卢兹实施了首例冠状动脉内支架置入术,介入心脏病学进入金属裸支架(BMS)时代。

1993年公布的两项里程碑式的大型临床试验——BENESTENT及STRESS试验均显示了支架植入相较PTCA的优越性。支架在冠脉介入治疗中的应用因此迅速增长。

然而人们很快发现,BMS解决了PTCA术后血管弹性回缩、负性重构引起的再狭窄问题,但不能消除血管损伤所造成的平滑肌细胞过度增生,仍然会有20%-30%的再狭窄率,严重影响了患者的临床获益,于是控制血管内膜增生成了探索焦点。

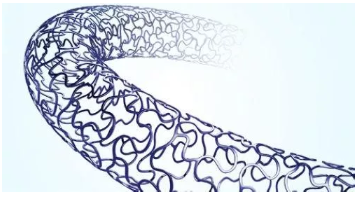

3. 药物洗脱支架的诞生

不得不说,人类的智慧是无限的,在发现BMS的弊端后,研究人员就开始着手研究如何控制血管内膜增生,而利用裸金属支架平台携带抗血管内膜增生药物,在血管局部洗脱释放,抑制支架内膜增生的思路脱颖而出。

1996年,美国强生收购了血管介入医疗器械产品公司Cordis,宣布进入心血管疾病领域,Cordis不负所望,不久后推出全球第一款冠状动脉支架——PALMAZ-SCHATZ,彻底革新了心脏病学。2002年时,该公司又发明了世界首个药物洗脱支架(DES)——Cypher,该产品于2003年在美国FDA获批上市,Cypher通过在支架上装载缓释的抗细胞增生药(西罗莫司等)抑制平滑肌过度增生,使得术后再狭窄率进一步降到5%-10%。

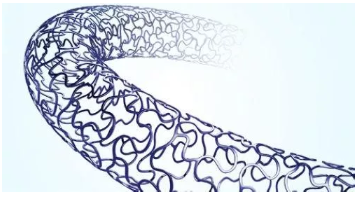

不过一代DES普遍是不锈钢基体、永久性载药涂层、大剂量载药,不锈钢意味着厚架梁和低顺应性,永久载药涂层和大剂量载药都增加远期血栓风险。2008年后,以现在金标准支架XIENCE V为代表的二代DES开始兴起,用钴铬合金取代不锈钢降低架梁的同时增加顺应性,用可降解载药涂层甚至无载药涂层来取代永久涂层、用靶向洗脱等方式降低载药用量,来降低远期血栓风险。

4. 可降解支架

尽管血管支架的意义广受推崇,但血管支架的永久性植入本身仍然是无法回避的远期风险源,因此,生物全可降解支架就成了下一步探索突破的焦点。在这个方向上,雅培走在了世界的前端。2011年,雅培的生物可降解支架(BRS)Absorb在欧洲上市;2016年在美国获批上市。

然而随着2年和3年随访数据的陆续公布,Absorb的2-3年TLF等明显落后XIENCE V,可降解支架的临床价值受到质疑,雅培在2017年宣布全球退市,似乎直到现在也没有再推出新的可降解支架产品,只是继续输出成熟产品,2019年4月雅培的药物洗脱冠脉支架系统获NMPA审批在中国上市。

2019年2月,乐普医疗宣布其研发的可降解支架产品——VeoVas在国内获批上市,尽管其临床试验各项数据优于雅培和波科的产品,十分值得期待,但目前该产品的临床价值还有待时间来检验。不过这并不妨碍产业对BRS的持续探索热情,国内外仍有大量各种创新设计的BRS推进临床进程,我们期待未来的更多新品上线。

素材来源:

雪球网、百度百科、Medscape、生物探索;器械之家整理编辑

END

请登录后参与评论...

登录后参与讨论

提交评论